| Ressource - couleur et lumière |

| copyright 2007 - D.Leblanc |

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|

COULEURS et lumière Dominique Leblanc 2013

installation de Gabriel Dawe : des fils de couleur tendus sur des clous

INTRODUCTION De même que la ligne fait le dessinateur, la surface colorée fait le peintre. Bien sûr, un tableau commencera souvent par le tracé des contours, c’est à dire par un dessin, mais l’effet général dépendra surtout de la composition et des contrastes de couleur employés.

Contrairement à ce que laisse entendre l’expression « des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas », il existe une science des couleurs. D’abord celle des physiciens, qui nous expliquent pourquoi et comment nous voyons; ensuite une connaissance « artistique », basée notamment sur l’utilisation d’un certain nombre de contrastes : un groupe de couleurs, disposées ensemble sur une surface peinte, produira un effet plus ou moins harmonieux, plus ou moins expressif, de la même manière qu’un groupe de notes jouées ensemble produira un accord plus ou moins agréable aux oreilles. Il en va ainsi en arts plastiques, mais aussi dans la mode vestimentaire, et même dans l’art culinaire !

Par ailleurs, la couleur est également utilisée en fonction de codes, lesquels peuvent varier suivant les pays, suivant les époques : par exemple, le rouge, dans nos sociétés est souvent utilisé pour signaler un danger, le noir est la couleur du deuil, le blanc est le symbole de la pureté.

Lorsque l’on parle d’art, il faut éviter d’opposer les couleurs « de la réalité » aux couleurs « inventées », « irréelles ». En effet, un soleil peut-être jaune, blanc, orange ou rouge, suivant l’heure de la journée, et si un peintre souhaite le représenter vert ou noir, pourquoi pas (après tout, un soleil vu à travers des lunettes bleues semble vert).

Physique élémentaire de la lumière

La couleur n’existe que par la lumière, et disparaît avec elle. Chaque chose, à moins d’être transparente, a une couleur qui lui est propre. Néanmoins, la valeur, la nuance de cette couleur dépendent de l’intensité de la lumière reçue, ainsi que de l’environnement immédiat de l’objet. Une orange éclairée par une lumière bleue n’apparaîtra certainement pas orange !

lorsque l’on dit d’un fruit qu’il est « orange », cela ne veut pas dire que tous les fruits du même type auront exactement la même teinte, à n’importe quel moment de la journée et à n’importe quel endroit.

Mais d’abord, comment les savants parlent-ils de la lumière ?

Et oui, les ondes sonores comme les ondes lumineuses ont la propriété de pouvoir "rebondir" lorsqu'elles rencontrent un obstacle. Un écho, c'est une onde sonore qui "rebondit", un arc-en-ciel, ce sont les ondes lumineuses qui se diffractent lorsqu'elles rencontrent de la vapeur d'eau.

Cependant, les ondes lumineuses sont incolores : c’est notre cerveau qui les « traduit » en couleurs.

L'expérience du prisme d'Isaac Newton

Newton a également présenté l'expérience "inverse" : en faisant tourner très vite un disque sur lequel avaient été peintes les couleurs du spectre solaire. On obtient du blanc.

primaires, secondaires, tertiaires

Cependant, en réalité, le spectre solaire ne contient que trois couleurs, ce sont les trois couleurs PRIMAIRES. Elles sont indécomposables et toutes les autres teintes s'obtiennent par les mélanges de ces trois couleurs fondamentales.

Je retiens pour le contrôle

La couleur des objets

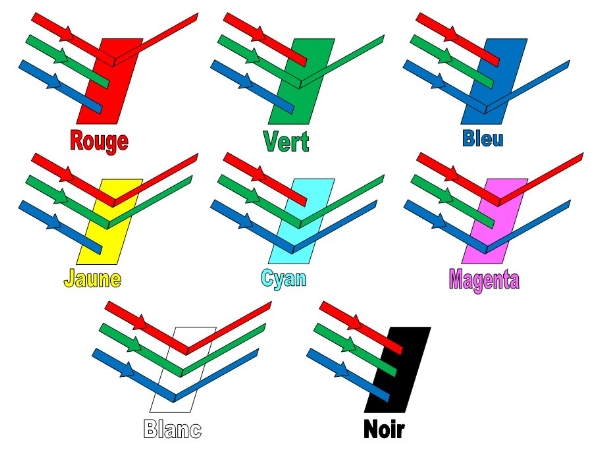

Si les objets ont une couleur, c'est parce qu'ils contiennent des pigments en fonction desquels les surfaces réfléchissent certaines couleurs et absorbent les autres.

- Une surface bleue réfléchit les radiations bleues et absorbe les jaunes et les rouges.

- Une surface blanche réfléchit toutes les radiations et n'en absorbe aucune.

- Une surface noire les absorbe toutes.

LA FABRICATION DES COULEURS

C’est à partir de pigments naturels (par exemple minerais, coquillages…) que sont fabriquées la plupart des couleurs du commerce, grâce à différents procédés chimiques ; elles sont dissoutes ou broyées dans un solvant (eau, alcool, térébenthine) auquel un ajoute un liant (émulsion acrylique, essence, gomme arabique (aquarelle) huile, œuf, cire, etc.)

Par exemple, le blanc provient de l’oxyde de plomb, ou de l’oxyde de zinc ; le rouge vermillon, c’est du sulfure de mercure, d’où le nom du « mercurochrome ».

Le rouge carmin vient de la cochenille (avec laquelle on fabrique aussi la grenadine) ; la garance vient de la racine d’une plante, le pourpre du broyage d’un coquillage appelé murex. Les jaunes proviennent du chrome, du cadmium, ou d’ocres naturels.

Le jaune indien, lui, provient du broyage des calculs des vaches indiennes ayant mangé des feuilles de manguiers !

Les verts proviennent de terres vertes, ou du cuivre. Le bleu de Prusse était fabriqué autrefois avec du sang séché, le bleu outremer avec des lapis-lazulis (pierres précieuses). On utilise aussi le cobalt, le manganèse…

Les bruns sont généralement des terres (d’ombre, de sienne). Il a même existé au 19ème siècle un brun « momie » fabriqué avec des momies égyptiennes.

Les noirs proviennent du carbone, de la calcination (noyaux de pêche, os, etc..) ou d’oxyde de fer. Beaucoup des couleurs que nous pouvons voir ont un nom, souvent trouvé par comparaison avec des éléments naturels : bleu ciel, rouge brique, jaune citron…mais la plupart des couleurs qui nous environnent sont des nuances, des mélanges, des tons ( à noter que même des couleurs en tubes portant le même nom n’ont que très rarement exactement la même teinte)

NOTIONS d’HARMONIE

Choisir un contraste, c’est choisir une harmonie. Bien qu’il existe autant de contrastes que d’associations possibles de couleurs, c’est à dire une infinité, certains scientifiques mais aussi certains peintres ont tenté de réaliser ce que l’on peut appeler une grammaire des contrastes. La théorie la plus célèbre est celle du peintre Johannes ITTEN. C’est celle que nous reprendrons ici. Ce peintre (qui fut aussi professeur d’art au Bauhaus) a distingué sept principaux contrastes .

Le contraste de la couleur en soi (primaires) Le contraste clair-obscur Le contraste de quantité Le contraste simultané Le contraste de qualité Le contraste des complémentaires Le contraste chaud et froid

A LE CONTRASTE DE LA COULEUR EN SOI

Des couleurs pures (non mélangées) mises côte à côte se renforcent mutuellement. Le plus fort contraste de ce type est le contraste de la couleur en soi, également appelé contraste des couleurs primaires : jaune, rouge magenta, bleu cyan L’effet est toujours spectaculaire, gai, accentué encore si l’on se sert du noir et du blanc. Ce type de contraste est souvent utilisé dans les arts populaires, et il revient fréquemment dans les miniatures du Moyen-Âge, ainsi que dans les vitraux.

Voir : galerie de travaux de sixième consacrée à la couleur en soi

B LE CONTRASTE CHAUD – FROID

Par comparaison avec des éléments connus, on dira que le rouge est chaud (comme le feu), le bleu froid (comme de l’eau), et ainsi de suite avec toutes les couleurs du spectre. Ce contraste permet des effets très pittoresques, et crée une atmosphère de caractère irréel, musical… Il peut être employé pour suggérer l’éloignement ou la proximité (en effet, ce qui est froid semble « plus loin » dans une peinture), ou simplement pour mettre en valeur telle ou telle partie du dessin.

Voici le classement des couleurs, dans l’ordre de la plus chaude à la plus froide : ROUGE – ORANGE – JAUNE – VERT – VIOLET – BLEU

Blanc et noir sont des couleurs un peu spéciales ; en effet, le blanc peut aussi bien être la couleur de la neige que celle du métal en fusion ! Quant au noir, rappelons-nous que ce n’est pas vraiment une couleur…

C LE CONTRASTE DES COMPLEMENTAIRES

Jean Van Eyck Les Époux Arnolfini 1434

Les couleurs complémentaires sont des couleurs qui s’intensifient mutuellement lorsqu’elles sont placées côte à côte. Elles donnent un gris coloré lorsqu’on les mélange.

C’est un contraste très puissant, presque autant que celui du noir et du blanc… Pour renforcer l’éclat d’une teinte, on l’environne de sa complémentaire : une touche de vert paraîtra plus verte sur un fond rouge que sur un fond gris !

Il est bien sûr possible d’utiliser dans un tableau plusieurs couleurs complémentaires.

Les principales paires de couleurs complémentaires

Rembrandt " la leçon d'anatomie" 1632

C’est un contraste très puissant. A son maximum, c’est le contraste du noir et du blanc. Mais toutes les couleurs peuvent être rangées en catégorie clair/foncées, et l’on peut d’autre part les modifier en leur ajoutant du blanc ou du noir (ce qui modifie leur valeur).

En peinture, en dessin, en cinéma, le clair-obscur permet de faire ressortir des éléments lumineux par rapport à un fond sombre. Il est fréquemment utilisé pour donner une connotation dramatique à l’image.

E LE CONTRASTE SIMULTANE

le rouge est partout de même valeur

Notre œil, pour une couleur donnée, exige en même temps (donc simultanément) sa complémentaire. Cela signifie que la manière dont nous percevons une couleur dépend de son contexte, des couleurs environnantes. Ce contraste est difficile à mettre en œuvre. Il est à la base de nombreuses illusions d'optique.

F LE CONTRASTE DE QUALITE

C’est le contraste entre une couleur employée pure et d’autres couleurs, ternes et sans éclat. Pour ternir une couleur pure, il suffit de la mélanger : - Avec du blanc (ce qui donne une teinte plus froide) - Avec du noir (ce qui donne aux couleurs une note lugubre) - Avec une pointe de sa complémentaire - Avec du gris

G LE CONTRASTE DE QUANTITE

Pour l’essentiel, il s’agit de donner à une couleur une importance quantitative déterminante dans la composition d’un tableau. Poussé à l’extrême, nous avons ce que l’on appelle un monochrome, c’est à dire un tableau composé d’une seule couleur !

Documents d'accompagnement : oeuvres d'art

|

Pour les savants, la lumière est une onde électromagnétique dont l’origine, pour l’essentiel, est le soleil. Mais sa rapidité de vibration est beaucoup plus importante que celle du son, par exemple : le son fait du 335 mètres/seconde, la lumière du 300 000 kilomètres/seconde !

Pour les savants, la lumière est une onde électromagnétique dont l’origine, pour l’essentiel, est le soleil. Mais sa rapidité de vibration est beaucoup plus importante que celle du son, par exemple : le son fait du 335 mètres/seconde, la lumière du 300 000 kilomètres/seconde !

Mais qu’est-ce qu’une onde ? pour parler simplement, c’est une vibration qui transporte non pas de la matière, mais de l'énergie : en lançant un caillou au milieu d’un étang calme, nous provoquons des ondes concentriques qui se dirigent de l’endroit de l’impact vers les berges. Celles-ci reçoivent l'information, et la renvoient !

Mais qu’est-ce qu’une onde ? pour parler simplement, c’est une vibration qui transporte non pas de la matière, mais de l'énergie : en lançant un caillou au milieu d’un étang calme, nous provoquons des ondes concentriques qui se dirigent de l’endroit de l’impact vers les berges. Celles-ci reçoivent l'information, et la renvoient !

Lorsque l'on fait passer un pinceau de lumière pure du soleil à travers un prisme, elle se décompose en une série de couleurs : le SPECTRE SOLAIRE (ou "couleurs de l'arc-en-ciel").

Lorsque l'on fait passer un pinceau de lumière pure du soleil à travers un prisme, elle se décompose en une série de couleurs : le SPECTRE SOLAIRE (ou "couleurs de l'arc-en-ciel").

Méthode pour obtenir un spectre solaire

Méthode pour obtenir un spectre solaire

A quoi ça sert en classe ? A choisir des accords de couleurs "sûrs" pour obtenir un effet donné.

A quoi ça sert en classe ? A choisir des accords de couleurs "sûrs" pour obtenir un effet donné.